Itinerario critico

L’operazione di Malvisi potrebbe trovare una corrispondenza indicativa, relativamente ad un altro ambito artistico del resto da lui praticato, in certe prove di poesia recuperanti, nel balbettamento della parola, il flusso spontaneo, la successione rapida degli stati profondi fatti affluire alla superficie in libere associazioni.

SI tratta insomma non già di una rappresentazione “fotografica” dello spazio così detto della realtà fenomenica, ma della radiografia del mondo privato e autentico di una personalità sofferente e inquieta che vive nel suo tempo e al suo tempo oppone idee, progetti, sogni, fantasmi, sensazioni che si agitano dentro di lui. Una persona che non intende rinunciare alla sua libertà interiore e che considera ogni volta con terrore l’ipotesi che l’uomo non abbia più bisogno della verità.

Paolo Ruffilli

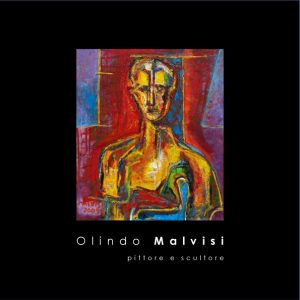

L’ampia produzione artistica di Olindo Malvisi sollecita molti ricordi della pittura e della scultura europea, specialmente italiana, e, nel periodo figurativo, soprattutto della prima metà del Novecento.

Le sue sculture, pur con visibili impronte delle avanguardie del primo Novecento, mantengono ritmo e gravità antichi. Ma altre sculture e altre pitture Nascono da una tensione fra gesti umani congelati in un istante che preclude la visione dell’esito: ne viene costruito drammaticamente lo spazio dell’immagine.

Malvisi richiede alla pietra e alla terracotta di rappresentare un erotismo materno (Madre e figlio) o sessuale (Minotauro) o l’abbandono del corpo alla gravità terrestre (Pietas) così che, alla fine, il gesto dell’opera umana non è più rappresentato: resta alle spalle, passato. E rappresentato è solo un suo esito storico: il disgregamento.

In Arco di trionfo un braccio regge e stringe alla fronte la testa staccata dal corpo; in Trittico, nel mezzo fra la cacciata dal paradiso e il passo del viaggio nell’incerto, c’è quello che resta dell’umano: mezzo busto con mezza testa, il corpo sconnesso fra il sopra e il sotto – cui pure una gamba manca…

Finché sembra che la violenza del gesto scultorei si calmi facendosi margine: l’operare formante si ritira e fa spazio alle venature e agli strati cromatici del marmo in Gea (nome non a caso), del legno in Prometeo (il nome, in questo caso, è antifrastico).

La voce che mi sembra più propria dell’artista è espressiva, drammatica, narrativa sempre, fin nel geometrico Costrizione – che, se potrebbe ricordare per esempio Cascella per aspetti formali, ha un intuitivo, immediato riferimento antropologico.

Il periodo informale della pittura, apparentemente così diverso nello stile da quello figurativo, indica una medesima sorgente poetica.

I mezzi della drammatizzazione sono cambiati ma l’astrazione e l’informale mantengono la tensione dinamica nel contrasto delle masse e superfici.

Linee e figure interrotte spingono l’immaginazione di chi guarda oltre e intorno ai bordi del quadro, nel tentativo di vedere la cosa: forse parte di qualcosa di molto grande come un paesaggio, un pezzo di territorio o… una strada visti dall’alto?

O di molto piccolo, come il dettaglio di un meccanismo, o di una parte interna del corpo?

Il quadro mantiene l’enigma sul luogo e il mondo in cui ci troviamo coinvolti.

Si colgono frutti della pittura metafisica, del cosiddetto espressionismo astratto e surrealismo più tardo, più vicino alle tradizioni latine, dove l’umano e il naturale, l’arcaico e macchinico trapassano l’uno nell’altro alludendo a storie indecifrabili, in ambienti sospesi.

L’umano e l’oltre umano nella sua irredimibile parentela con il pre-umano (Ante-antropos) resta costante nella narrazione di Malvisi anche dove sembra più astratta e informale: si veda per esempio, oltre a Solitaire e Figure, una evoluzione della rappresentazione della testa in Il dubbio e la ricerca, Ricerca, Piscina, scomposizione, Fratture, Epifenomeno, Summa, Angoli acuti, Angeli, Energia, Energia centripeta: qui le linee convergono in una testa il cui occhio è diventato un punto cieco (o forse un forellino da cui altro ci guarda?).

In altri dipinti le figure umane sono raffigurate a densi ma informi filamenti di carne pittorica (il titolo Forme non può che suonare dialettico); forse raggiungono una verità del loro destino in una crocefissione (Sintesi).

La accesa solarità del colore, a volte un lampo di luce, dice la speranza che vive fortemente, serena o lacerante, in questa pittura.

Daniele Goldoni

Diversa è l’operazione critica da quella creativa. Mentre la prima si sostanzia di un progetto, che in genere rimane a livello d’ipotesi, e il suo disporsi sul piano della realtà può avanzare i tempi in cui il critico opera, l’artista non può prescindere da quanto è ancora legato alla sua fisiopsicologia, perché il fare dell’arte chiama sempre i sensi come veicolo che garantisce e soddisfa il bisogno fondamentale di concretezza che è il fare artistico. Quindi, i ritorni, le riprese di un’esperienza, creduta già espressa, i riflussi, sono legittimi perché di un approfondimento si tratta. Non meravigli, quindi, che, complice la storia (ciò di cui si sostanzia la nostra contemporaneità) s’imponga ancora all’artista un’espressione immediata, pigiato il tasto dell’emozione grave e allucinata. Di nuovo, dopo la pausa ingannevole di una società opulenta, o almeno di un certo benessere diffuso, ritorna un orizzonte senza esito, e di minacce, di pericoli, di effrazioni a qualsiasi sistema umanistico (integralità cattolica od organicità marxiana) si denota il quotidiano.

Ritorna l’artista fra il suo popolo e non può che interpretare l’incombenza.

Ecco, di Malvisi, per tali ragioni, è giustificata la scelta del filone espressionista.

Ovviamente, data la complessità culturale dell’artista e il distacco temporale da quella poetica, non c’è ricalco, ma raccordo. Difatto, l’esperienza informale, che vide tutta l’attenzione puntata sul significato della materia, sottende il fare di Malvisi. Ma altro è il suo fine: le stratificazioni materiche non rimangono emergenze che danno la soddisfazione di aver trovato il valore nel magma stesso, ma indicano la non soluzione che dà la materia, sempre apportatrice di oscurità, di smarrimento quanto più essa sta nel quadro aggettata.

Rembandt, a questa tentazione, aveva imposto il miracolo della luce, dove mise ogni speranza, per cui, pur inferma la realtà nel buio e nella pesantezza, le si poneva la via della redenzione. E sulla terra apparve il raggio miracoloso, metafisico, indicazione della via che risolve le contraddizioni.

Malvisi vede, anzitutto, minacciato, corroso il suo anelito alla classicità (che per lui è pace sulla terra). Ma continua, nel vero diluvio universale che avverte prossimo, ad afferrarsi ai nomi, ai simboli, agli archetipi di un passato che sembrava, per la sua perfezione, poter proiettare per sempre la sua giustizia, il suo ordine.

Questo evento impossibile, e questo suo ostinato richiamo, rendono la sua espressione pittorica drammatica.

Maria Signorelli De Santis – Milano, 8 luglio 1979

Pur affermando Malvisi il suo ancoraggio all’imitazione, tiene subito a precisare che del modello uomo non esclude nulla. E’ una realtà in movimento dunque ch’egli affronta, altamente ambigua. La distinzione e l’indistinzione, tra soggetto e oggetto, qui si realizzano come in nessun altro luogo.

Berto Morucchio

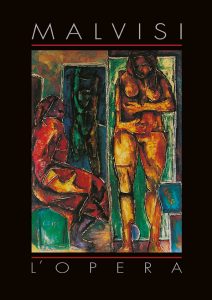

Le larghe pennellate Malvisi le arricchisce di materia cromatica brillante, pulita e sicura. Si nota in questa già la sua esperienza e il suo lungo esercizio che gli offrono la possibilità di studiarsi le giuste contrapposizioni tonali e le armoniose disposizioni dei piani con disinvoltura e facilità. Tutto questo favorisce la possibilità di comprendere il “significato” contenuto in ogni immagine, dove appunto viene alla ribalta il senso interpretativo di Malvisi in rapporto alla realtà di ciascuno di noi vissuta. Un inno alla vita, se così vogliamo esprimerci, sia che l’immagine proposta da Malvisi riguardi la figura come il paesaggio. Nel contesto si sottolinea pertanto il susseguirsi di queste “espressioni” che si attuano nella pittura e che, per l‘aspetto stilistico, completo che nulla lascia al caso ma che tutto esamina con attenzione per una “proposta” oltremodo valida e convincente.

Lino Lazzari: L’Eco di Bergamo

Una pittura tormentata e densa quella del noalese Olindo Malvisi.

Paolo Rizzi

Vi è il male del mondo rappreso in quei quadri che lucidamente cantano un’angoscia inenarrabile.

Mario Stefani

Importante exposition personelle de ce peintre né à Venise. Peinture tormentée mais travailée avec une belle matière. Les touches expriment les lumières et les ombres d’une manière assez diffuse et donnnent beaucoup de mystère s ses composition. “Iddio” montre une humanité tragique, dèsesperèe.

Bernard Gauthron

Non vedo tanta tragica desolazione nella pittura di Malvisi. Anzi la luminosità del colore e la sapienza che egli mette nel descrivere il volto dell’uomo, ci fanno pensare ad un artista che ha trovato nella fede la soluzione finale di ogni problematica esistenziale, di un artista che tenta di riproporci, sotto nuova forma, l’eterna visione dell’uomo immagine di Dio.

Reno Rupo: Novella 2000

La lezione di Malvisi è che la verità non è sempre ciò che piace e che la vita, lo ammettiamo o no, è per lo più un dono funesto che elargisce a ognuno di noi qualche rara consolazione e innumerevoli ore drammatiche, poche speranze e molte delusioni. Sulla nostra coscienza pesano rimorsi e rimpianti del passato, l’inafferrabilità dell’attimo presente, l’incertezza e il dubbio del domani; pesano l’ingratitudine e la malvagità dell’uomo. La verità si presenta alla nostra anima col suo crudo volto disperante e sconvolgente. La lezione di Malvisi è che l’arte ha il compito precipuo di risarcire l’uomo per quanto di indifferenza e disimpegno si è resa colpevole l’esistenza alienante di ogni giorno.

“La morte si sconta vivendo”, ammoniva Ungaretti in un tempo di odi e di colpe: il destino umano è quindi nel cumulo quotidiano di lotte e di sofferenze impresse con tanta veemenza espressiva sul volto e sulle carni dei personaggi emaciati e “derelitti” del mondo figurativo del pittore Noalese. Emblematiche a tal proposito le ampie sculture lignee, ridotte ai tratti essenziali della forma umana, anche perché la sostanza drammatica della realtà interiore non ha bisogno di orpelli rappresentativi e di gesti inopportuni.

Queste strutture poderose racchiudono il segreto più convincente della sintassi figurativa del nostro artista, potendo in esse rinvenire quella energia vitale e quell’emergenza plastica che animano le più efficaci pitture di Olindo Malvisi. E nel disegno incisivo e nervoso di tutta l’opera grafica ritroviamo puntualmente i tratti suggestionanti di un segno pregnante di pathos e carico di rilievo volumetrico.

Sandro Marini

Di fronte a queste opere il primo commento è di ammirazione per il coraggio dell’artista. Si capisce subito che non si tratta di uno dei tanti manieristi d’oggi. Malvisi vuole entrare nel nocciolo della scultura e della pittura: vuole scavare dentro la complessità dell’uomo. Per fare ciò egli non teme di cogliere, dal vasto repertorio della storia, ciò che gli è più consono. Nel contempo sa di dover restare fedele alla sua natura. Guai a tradire se stessi. Lo scavo e sempre e comunque verso l’autenticità.

Perché l’uomo d’oggi dovrebbe rifugiarsi in un estetismo raffinato sì, ma troppo spesso epidermico, cioè estetizzante? La foga gestuale di Malvisi dice di questo suo empito verso l’universale, verso le grandi imprese.

Paolo Rizzi

La prima volta che incontrai – nel mio studio di Venezia – Malvisi, ebbi la netta impressione di trovarmi di fronte a un uomo sicuro di sé. Malvisi assetato di tutto quanto sa di cultura, egli sceglie con motivazione di categorica preferenza, Socrate, Dante, Shakespeare, Machiavelli, giù giù fino a Joyce, Gadda, Kafka ecc. La sua arte (pittura, scultura e grafica) posa sul potente quadrilatero Giovanni Pisano, Jacopo Della Quercia, Masaccio e Michelangelo, con le suggestive appendici moderne di Van Gogh e Cezanne. Delle numerose opere che ho potuto vedere, traspare evidente la grande lezione ch’egli onestamente ha voluto tenere per molti anni dentro di sé. Malvisi spiega tutto questo in una sua “confessione” privata; ”Il mio essere per l’arte non è una tarda invenzione della moda attuale, poiché i miei cimenti risalgono alla pubertà.”

Ugo Facco De Lagarda

Malvisi è arrivato alla scultura attraverso la letteratura e la pittura prima di scoprire come esprimere il suo essere con la pietra, il legno ed il bronzo sogno di ogni scultore.

Forma, volumi e soprattutto forza si possono riscontrare nelle opere che realizzano le sue idee di uomo.

La figura umana domina la sua ricerca. L’uomo come sintesi, come causa effetto. Ecco quindi l’uomo evidenziato nei particolari. Le gambe poderose saldamente ancorate a terra. Torsi in cui non eccede la grazia, e uomini che mettono in luce l’essenza, la causa che può modificare il mondo. Oggi che la vita umana tende a essere considerata oggetto di scarso valore ecco evidenziare valori sempre fondamentali. L’uomo espressione della natura ed elemento della natura. Una visione quasi animista… La forza di chi è vissuto in spazi aperti conseguenza di un essere per l’infinito.

Giancarlo Da Lio

Malvisi, un vero maestro dell’astratto che vive a Noale (VE) e che con la forza della forma e del colore (protagonista il giallo) ci attrae con immagini evocative di nostalgie perdute.

Il Giornale

Nella pittura di Malvisi, veneziano, il colore agisce con forza, simbolicamente. L’artista costruisce immagini che restituiscono memorie tingendosi di nostalgia. Nei motivi che prendono forma, si sente una presenza umana, un costante indefinito alludere.

Francesco Valma: La Repubblica

Un dialogo profondo con la vita. Questa la poetica del pittore noalese il quale vede, scopre, entra nell’essenza dell’uomo. Con intense campiture traccia i contorni più incisivi dell’immagine seguendo gli istinti primari che proprio nella solida impalcatura disegnativa e nella tavolozza, trovano un’evocazione che accende i sensi dell’osservatore.

Le forme plastiche, i ritmi sovrapposti, l’energia sottesa, trasfigurano la presenza di una tensione dinamica che rende viva la pittura.

Gabriella Niero: Archivio delle Arti

Malvisi, di origine veneziana, espone alla galleria “La Cupola” pitture, disegni e sculture in una mostra di notevole interesse, per il fecondo manifestare l’urgenza di una ferrigna natura che lo porta al “fare” come una intima necessità che giustifica le intemperanze del “fare” stesso.

Parliamo di intemperanze, per la quasi irosa trasformazione della materia sia pittorica, sia grafica, sia lignea per la sua significativa opera scultorea, ma intemperanza di chi conosce materie, forme e valori ed è libero da influenze e da schemi, ed in libertà opera e rende visibile e leggibile la sua drammatica visione.

Valeria Mora Taboga: Il Resto del Carlino

Interessanti appaiono anche i paesaggi del pittore veneziano che si pongono come una trasposizione fantastica della realtà, calibrando in essi una struttura interiore apparentemente emotiva perché ricca delle suggestioni suscitate dal colore.

La Difesa del Popolo

La poesia di Malvisi

imprime l’urlo

ai rigori del tempo.

La creta che si evolve

ai silenzi primordiali e nuovi

mai tende le mani all’inerzia

della succube atmosfera.

Aldo Vianello

Le creature di Malvisi appaiono come la sintesi estrema del percorso a ritroso verso l’uomo. Riconoscere la propria essenza attraverso la forza distruttiva della forma convenzionale. Con vigore la forma uomo va dissolta, destrutturata, sfregiata per restituirle la purezza delle sue origini. Liberata da orpelli e baluardi l’essenza uomo è qui, in attesa della riformazione per poter essere riconosciuta.

Paola Bellin

L’opera di Malvisi può essere intesa come una ricerca volta alla comprensione e alla decodificazione, talvolta con impeto istintivo e irruenza dell’animo umano; per fare ciò l’artista punta diritto all’essenza delle cose, liberandosi dagli orpelli, dalle schematizzazioni, dall’ipocrisia e dai falsi idoli ingannatori.

Egli dunque, come uno sciamano, compie un percorso a ritroso nella storia dell’uomo sino ai suoi primordi quando, nel buio delle grotte, traduceva in immagini la realtà che lo circondava eternizzandola e facendola divenire magica. Le stilizzazioni umane e soggettuali di Malvisi ottenute con colori primari puri ed accesi, (rosso blu e giallo), di rievocazioni delle forme primarie (cerchio, triangolo, quadrato), di segni vibranti e nervosi, di titanici scontri tra masse e corpi (nel marmo), ci raccontano questo suo viaggio, questo suo sentire.

L’immagine pittorica e quella scultorea, perciò volgono all’assoluto, al panteistico, divenendo simboli intesi come apertura di senso sul mondo. L’uomo perde la sua realtà divenendo forma ideale che, come un archetipo, indica la via della vera ragione e della vera interiorità delle cose. Questo indagare è talmente coinvolgente e profondo, che tocca anche il parossistico confronto fra gli “estremi”; la raffigurazione scultorea di “Gea”, simulacro della fertilità terrena, evidenziando l’atavico bisogno di ricerca e di certezze dell’uomo, contrasta idealmente con la tela “Il tempo” , dove tutto si consuma nello scorrere della sabbia sulla clessidra, ci mostra che purtroppo nulla e perciò neanche l’arte, è perenne.

Siro Perin

Numerose, anche recenti, le rassegne dedicate alla pittura, scultura e grafica di MALVISI, rivolte a documentare l’iter creativo e a considerarne la valutazione storico-critica.

In un’epoca, la nostra, in cui chi più chi meno si esibisce nelle varianti dei propri temi di successo o del dejà vu, Malvisi ricerca e raccoglie l’inesauribile erompere di immagini sempre nuove, di visioni e di idee a conferma della propria espressione e della ricchezza immaginativa!

Giulio Gasparotti

Malvisi è in possesso di uno stile non comune felicemente traslato dalle arti figurative alla prosa.

Marcello Veneziani

Bibliografia

PAOLO RUFFILLI

Olindo Malvisi: L’avventura della conoscenza

Premessa: le ragioni di una ricerca globale

L’arte come rappresentazione nell’accezione classica, quale sforzo di imitazione del reale, ha ceduto il passo allo studio delle cause e dei principi, alle indagini sulle strutture. Il nostro è il tempo dei retroscena, degli interstizi, dei congegni; non bisogna dimenticarlo, nel momento in cui ci si accosta alle arti visive e in particolare poi alla scultura, campo dei malintesi proprio perché l’uso della materia plastica più facilmente riconduce l’artista al vecchio postulato della “imitatio rerum”. E a maggior ragione vale il richiamo ai progetti di analisi e di approfondimento, dovendo parlare di un artista come Olindo Malvisi, per il quale l’arte e le sue modalità di esecuzione si esprimono come fascino di una ricerca che è, insieme, indagine sulla materia, decifrazione delle funzioni e delle varianti, studio delle soluzioni, cioè avventura della conoscenza, oltre che celebrazione della creatività.

Una vocazione, anche artistica, si anima oggi nell’invenzione, nella curiosità, nell’intelligenza di chi non si accontenta del noto e vuole andare oltre. L’arte moderna è fortemente caratterizzata da questa fuga in avanti, oltre la scena, oltre la superficie, oltre l’effetto; sulle tracce non tanto del “come è fatto dentro”, che pure sussiste come riferimento privilegiato, quanto piuttosto delle “ragioni”. E, in questo “viaggio al centro della terra” (che è poi, volendo restare alle metafore, “viaggio al termine della notte” o “viaggio della mente in se stessa”), quello che conta, oltre le doti, è la coerenza di un metodo. Quello che, appunto, segnala immediatamente la saldezza e la forza di un lavoro disteso nel tempo come la lunga pratica artistica di Malvisi.

C’è in Malvisi, a monte del suo lavoro di pittore e di scultore, il riferimento attento alle avanguardie, intese però sempre come momenti di ricerca e di progetto, di proposte nuove da verificare e non certo da accettare come rinnovata norma. E questo riferimento costante si pone già nelle esperienze pittoriche del passato. Nelle tele, infatti, la rottura con la tradizione si caratterizza nella individuazione di una terza dimensione sul piano, “picassianamente”. Le forme realizzano così sviluppi dalla dominante tensione plastica.

Ma, non dimenticando il suo costante riferirsi all’indagine di pensiero, più specificamente la ricerca artistica di Malvisi muove dall’idea kantiana dello spazio come forma in cui la mente umana organizza i dati dell’esperienza sensibile; nell’aggiornamento che Einstein, attraverso la teoria della relatività, attestò con il concetto di spazio-tempo e di curvatura imposta dalla materia. In tutta la creatività di Malvisi, anche in quella letteraria, lo spazio viene assunto come struttura originaria dell’ “essere nel mondo” dell’uomo e l’artista si muove lungo filoni paralleli, che tuttavia risultano intimamente coincidenti.

Il riferimento alla rappresentazione geometrica dello spazio e del tempo usata nella teoria della relatività non è generico; in una concezione dunque tetradimensionale dello spazio che ha la sua raffigurazione esemplare nella struttura geometrica del piano, dei volumi e dello stesso materiale verbale. Le “forme” di Malvisi (siano esse affidate alla tela o ai materiali scultorei o alla scrittura) sono sempre a sviluppo architettonico: ridisegnate dallo spazio e messe contemporaneamente in movimento nello spazio, in un rapporto dialettico di dipendenza/autonomia rispetto al corpo dinamico del cosmo.

Tutti gli elementi (progettuali ed esecutivi, di teoria e di tecnica) sono volti a realizzare, attraverso l’opera d’arte (che è il quadro o la scultura o il testo letterario), quello che Einstein chiamava la “misurazione emozionale dell’espansione della vita nel vuoto”. E, tra questi elementi, anche e soprattutto il colore (la coloritura, nella versione della scrittura), che Malvisi considera a ragione come energia elettromagnetica vicina alla psicologia delle sensazioni più che alla fisica. Nel segno di un’indagine che mira, dal punto di arrivo di una netta maturità umana ed espressiva dell’artista, alla definizione di particelle minime ma “globali” dell’infinito.

L’esperienza vitale della pittura

Nella produzione iniziale di Malvisi, accanto a componenti cubofuturiste realistiche e surrealistiche già in una miscela del tutto particolare ed originale, si va affermando una condizione di ieraticità visionaria: nello spazio perfettamente organizzato si ricompongono, nella trama dei tasselli, le immagini-simbolo. L’organizzazione geometrica delle tele sviluppa direttrici verticali (“Unità di misura”, “Pietas”, “Bagnanti”, “Gruppo”); anche nei disegni a china su cartoncino e nelle incisioni.

Le figure sono còlte non solo nella loro essenza “fisica”, di corpo e di materia, ma nei risvolti e nelle ramificazioni anche simboliche della loro personalità (“Dimensione interiore della forma”, “Gnosi”, “Ricostruzione”). Figure, al cui volume di corpi rende slancio una verticalità non solo o non tanto di profilo, ma di crosta e di spessore culturale. Figure, insomma, i cui tratti rimandano a una iconografia dell’inquietudine, simbolica e anche distesa nello spazio e articolata in piani di sceneggiatura.

È la constatazione che salta subito agli occhi, esaminando tele come “Il tempo” , “Hamlet”, “Albori del deserto”, “La scienza nuova”, “Piscina”, “Epifenomeno”; o soluzioni miste di pittura e scultura come nelle installazioni “Colloquium”, “Strage psicologica”, “Trittico”. Siamo in presenza di una specie di “nostos” pittorico per il quale la tensione dell’artista alla proiezione dei sedimenti del profondo e dell’inconscio si compie nella direzione dell’adesione all’oggetto (cioè senza che l’oggetto si annulli o si deformi, nell’immagine interiore che se ne è acquisita), che viene come ricomposto in un nuovo tracciato geometrico della problematicità. È una geometria del movimento che scandisce i segnali di un rapporto nuovo con la realtà, rispetto a cui si cerca di scoprire e di sapere.

La continuità di un certo figurativismo postpicassiano attraversa l’intera esperienza di Malvisi, spostandosi continuamente dalle tele alle sculture in legno. Tra le sue doti pittoriche spicca, condotta fino alla più esemplare delle rappresentazioni, quella di straordinario suscitatore di immagini che sa ricreare sulla tela la narrazione di una vicenda. La decifrazione del possibile significato di queste tele non tragga in inganno, facendo pensare alla successione di un manifesto didascalico o di una rappresentazione moraleggiante. E non si tratta neppure di uno di quegli interventi di pittura così detta politica o sociale prodotta dal realismo. Se mai, piuttosto, di satira civile sugli sviluppi aggressivi e deformanti dell’espressionismo tedesco alla Grosz. Ma, in fondo, neppure questo in senso stretto, perché l’ottica resta sempre quella della conoscenza.

L’operazione di Malvisi potrebbe trovare una corrispondenza indicativa, relativamente ad un altro ambito aritistico del resto da lui praticato, in certe prove di poesia recuperanti, nel balbettamento della parola, il flusso spontaneo, la successione rapida degli stati profondi fatti affluire alla superficie in libere associazioni. Si tratta insomma non già di una rappresentazione “fotografica” dello spazio così detto della realtà fenomenica, ma della radiografia del mondo privato e autentico di una personalità sofferente e inquieta che vive nel suo tempo e al suo tempo oppone idee, progetti, sogni, fantasmi, sensazioni che si agitano dentro di lui. Una persona che non intende rinunciare alla sua libertà interiore e che considera ogni volta con terrore l’ipotesi che l’uomo non abbia più bisogno della verità.

Dietro la più recente produzione di Malvisi ci sono, da una parte, le successioni dinamiche del futurismo (qui, comunque, al di là della rappresentazione della realtà in movimento, come accelerazione portata alla sua quota massima) e, dall’altra, certa radicalizzazione delle luci di Larionov e certe trame cromatiche di Klee e di Mirò. Alcune delle fonti che, come si sa, ogni artista degno di questo nome deve avere nel necessario spessore della sua cultura per assorbirle e, alimentandosene, superarle. Siamo in quella zona astratta dell’arte figurativa che “dissuggella gli occhi sull’invisibile”, secondo la definizione di Picabia; preparata in Malvisi da esperienze cronologicamente antecedenti, come i grovigli figurali in giallo, come la linea materica delle figure femminili (con tracce lunghe di colore, filamenti, macchie, come in “Madre e figlio” o in“ Fanciulla”) e come gli stessi riquadri intercambiabili dei paesaggi. (“Paesaggio con natura morta”, “Paesaggio”). Con un salto netto, di proiezione e di composizione, che dischiude quella che si è andata delineando come la maturità espressiva dell’artista. Di lì in poi, infatti, le tele di Malvisi compongono, in squarci e lacerazioni (“Scintilla”, “Entropia impossibile”, “Assoluto”), parti e frammenti quasi al microscopio elettronico: porzioni più o meno ingrandite, dai contorni evidenziati, dai colori marcati e riportati prevalentemente alla gamma dell’iride (rosso, arancio, giallo, verde, azzurro, indaco, violetto), con lunghezza d’onda sempre più breve.

Si tratta, in genere, di frazioni minori su parti maggiori: a ridosso, in contrapposizione, di sbieco, per traverso, a fianco, in torsione; con i contorni ritoccati a più riprese e lavorati fino a portarli a rilievo. E con i singoli elementi sia giustapposti autonomamente sia amalgamati matericamente, in una composizione di forze sempre estremamente dinamica (“Principio evolutivo”, “Principio dell’infinito”, “Assolo dell’assoluto”).

Queste tele hanno un centro, una specie di foro risucchiante, un “buco nero” verso il quale tutte le parti della superficie pittorica tendono precipitosamente.

A segnare tale epicentro/baricentro, sono insieme i segni e il colore. E il centro è il punto di esplosione degli elementi, proiettati intorno, verso i margini della composizione (come in “Scintilla” o in “Summa”). Non sarà difficile cogliere in queste strutture archetipiche le due mete, nascita e morte, della ciclica vicenda del cosmo; e, nello sviluppo delle parti, gli infiniti mondi possibili, le infinite copie minime di tutto il reale (un reale in movimento, cioè in metamorfosi). Non sarà difficile scoprire, nel più profondo (l’inquietudine è la matrice della vocazione di Malvisi), le eterne tappe della breve vita dell’uomo: il dramma dell’autocoscienza, dell’io persona di fronte all’altro-infinito; le interne pulsioni, le oscure angosce, le nevrosi, di cui appunto le composizioni di Malvisi sono le incisive radiografie.

È un plancton vivissimo e affascinante quello che pullula sulle tele di Malvisi, riportato a una primigenia manifestazione di materia in decomposizione o ricomposizione e di energia, tradotto in una ricerca di forme e di colori dagli esiti superlativi, nel segno di una simbologia assoluta primordiale della tensione costantemente plastica.

La scultura

Da una pittura per così dire tridimensionale alla scultura tout court, esemplarmente, si segna la predilezione di Malvisi per i volumi sempre e comunque. Sulla linea dei maestri riconosciuti (Martini, Brancusi, Moore), ma con una cifra originale e attraverso una tecnica sempre più essenziale, il senso dei volumi si concentra nel puro effetto della materia, nella vitalità che da essa sprigiona, nella sopravvivenza che essa testimonia e rappresenta.

La materia veicolare, nelle prove scultoree di Malvisi, è il legno; da lui considerato fase strumentale e base artigianale, punto di partenza insomma, in un lavoro quotidiano, per la creatività. Il legno, per Malvisi, è come il gomitolo che si srotola, il nastro che rivela via via il segreto che vi è inciso: metafora e sostanza, insieme, di un’ansia e di un’urgenza di conoscenza che caratterizza l’intera vicenda dell’artista.

A partire dal legno, anche la creta e la pietra hanno “materializzato” il piacere di Malvisi per i volumi, sviluppando in misure più dilatate quell’ansia plastica nei legni compressa in soluzioni esemplari. Del resto il legno, la creta, la pietra (per non parlare di altri materiali saltuariamente impiegati) si pongono, nell’esperienza dell’artista, come vicenda ciclica e miliare, in quanto definizione di volta in volta dello spazio dei volumi ma anche riconoscimento della costrizione che vale entro un volume dato per definizione. Sono, dunque, reciprocamente il positivo e il negativo, il dritto e il rovescio, di una vocazione scultorea destinata comunque a compiersi oltre la stessa consistenza dei materiali.

La produzione scultorea di Malvisi può apparire, per certi aspetti, di tendenza ancora naturalistica. Ma in realtà si lega a una sensibilità incline ai valori emblematici e simbolici, di ascendenza intellettuale. Il mondo antico di grandi madri, di steatopigie (ricapitolate in numerose versioni di “Gea”), di forme archetipiche (“Archetipo”, “Forma archetipica dell’infinito”, “Indissolubile”, “Dominio”, “Tramonto”) rivive nelle sculture di Malvisi attraverso una riduzione tendenziale al grado zero formale, che finisce col privilegiare di contro, nella sua compatta misura, un contenuto simbolico di rivalutazione della “sensibilità” umana, primigenia e quindi assoluta e definitiva nonostante tutto.

Lo scatto, il clic che mette in moto il salto, la trasposizione, è lo stupore recuperato ai dati originari della materia; quel tanto di fatale e di magico che si agita sotto la pellicola (o sopra la pellicola) del regno minerale. La sintesi plastica si compie nel ritrovamento di una massa ad alto peso specifico, appena mossa dai profili e incavi nella serie dei gesti che “fanno” gli archetipi.

La gestualità recuperata delle figure a tutto corpo (maschili e femminili) si evidenzia massimamente nella raffigurazione emblematica di una certa arcana “maternità”, più volte interpretata da Malvisi come traccia possente del binomio felicità/strazio della vita, segno eloquente (e, artisticamente, molto stimolante) dell’epifania misteriosa dell’uomo.

Esempi di satira civile sugli sviluppi aggressivi e deformanti dell’espressionismo tedesco alla Grosz trasmigrano dalle tele alle sculture in legno di Malvisi, con gli stessi identici intenti, ma con effetti ancora più potenti per l’incisività della figurazione e per la costruzione allegorica, oltre che per le stesse imponenti dimensioni dei singoli pezzi (sui due metri e mezzo e più di altezza). Come nel caso del trittico: “Il potere”, “Minotauro” e “Cardinale”.

A Malvisi, come a tanti altri artisti contemporanei, è capitato di fare una scelta radicale: ripartire da zero. E la filosofia minima è quella, presocratica, della sostanza originaria e del movimento generatore delle cose, sia pure rivista alla luce del galileismo e della teoria della relatività. Un primitivismo di indagine, alla ricerca dei principi del mondo: l’aria (condensazionerarefazione), l’acqua (contrazione-dilatazione), la terra (concentrazione-frantumazione), da formalizzare in materia plastica, nel momento stesso in cui li si individua e li si misura.

Malvisi, nel suo lavoro di scultore, si è sempre proposto di arrivare al cuore della materia, di identificarne le strutture, i piani geometrici, la composizione e di studiarne, intanto, le leggi. Di qui (da quello che è ben più che un momento preparatorio o preliminare, ma già sostanza vera e propria del fare scultura), si sviluppa il progetto di Malvisi di replicare le fasi e le parti dei processi analizzati non solo nelle tre dimensioni dello spazio, ma anche sul piano (recuperato nella scultura accanto alle tre dimensioni, così come la trimensionalità viene recuperata al piano nella pittura).

Nella scultura di Malvisi, accanto al fascino della compenetrazione (che è una delle pulsioni più immediate e urgenti, nel bisogno fisico da parte dell’uomo della corrispondenza tra vuoto e pieno, concavo e convesso, dilatazione e contrazione, movimento e arresto), vive la consapevolezza dei numeri e delle parti, dei livelli e delle strutture della materia, delle grandi leggi della fisica.

Partendo da masse compatte, nuclei compositivi dell’urlo e della dilacerazione, Malvisi approda attraverso la segmentazione progressiva (quasi processo di spolpamento alla ricerca dello scheletro) agli oggetti della scoperta e ai reperti della conoscenza. E ciò per mezzo e in virtù della materia, per lui sostanza nobile e pietra filosofale.

Il lavoro letterario

L’attenzione parallela di Malvisi alla letteratura parte dalla convinzione che l’inflazione della parola è il cuore della strategia del consumo; non diversamente, del resto, da quanto avvenuto nell’ambito proprio delle arti visive. L’uso, ad altissima frequenza, di pochi termini che hanno perso il loro significato e confuso i sensi possibili finisce con l’accreditare arbitrariamente la supremazia della componente sociale, o presunta tale, oggettiva su quella psicologica soggettiva.

Per questa via, di allentate capacità di controllo e di contrapposizione, passano i messaggi banali, elementari nella loro struttura formale e grossolani nella definizione di un senso manipolato, ma capaci di incidersi, col contorno del referente più “patologico”, in modo definitivo o di alterare irreparabilmente le potenzialità positive del processo comunicativo.

Ecco, di nuovo nel segno della ricerca e dell’esperimento per conoscere più in profondità, la scrittura di Malvisi; il quale si sforza, coerentemente con il suo lavoro di artista, di trasferire la tridimensionalità anche sul foglio popolato di parole. È la tecnica plastica a cui il pittore-scultore fa ricorso nella creatività che si esplica negli ambiti in cui si muove da scrittore, nei campi cioè della poesia e della narrativa.

Le fasi progressive di un ingrandimento, che restituisce corpo ai particolari dell’insieme; la perdita graduale della messa a fuoco, nel ritorno all’insieme; la diversa distribuzione dei “punti” e delle “linee” sul foglio, a recuperare perfino un percorso cifrato da “alfabeto Morse”; sono questi gli artifici, guidati da un vivo senso di ironia, che Malvisi scrittore mette in campo per insidiare la comunicazione banale. Con simbolico taglio lessicale che riserva all’operazione poetica, ed egualmente a quella narrativa, il puro peso delle parole sulle cose. Così che sembra compiersi davanti ai nostri occhi la coniugazione tra la consistenza materiale della realtà e l’alfabeto categoriale della conoscenza. E noi improvvisamente sappiamo; anche se i sensi appena riconquistati già sfuggono, nella tutt’altro che consolatoria rappresentazione di Malvisi, qualche attimo dopo essere stati imbrigliati, smascherati, ridimensionati, restituiti alla loro innocenza comunque perduta. Ma, ormai, dentro il percorso di cui ci siamo “impadroniti” attraverso la conoscenza.

MALVISI

Sull’arte e l’artista

L’arte è assoluta libertà che si esprime nella tirannia precisa del concetto che la ispira. L’artista non può ignorare il contingente che gli sta intorno come contesto della vita. Lo deve elaborare come scienza vanificando all’ignoranza l’impressione di potenza. Sono euclidei e disperati tutti gli argomenti. Nessuno impone la denuncia per finire delatori di se stessi. Ecco perché l’artista deve ottemperare agli imperativi interiori del suo io. Un io che non viene mai meno pur mutando le contingenze esterne. Ma per far questo abbisogna di tempo per concedere al suo spirito di tracciare quella circonferenza che introduce l’equazione spontanea di: spirito – personalità – potenza, risolvendo le antitesi estranee all’arte. Con questa cognizione necessaria, l’artista, è in grado di essere se stesso cioè quell’unicum irripetibile di cui è fatta la storia dell’arte o la storia della bellezza.

M’appiglio a queste divagazioni che, se generate nel loro conio più intimo, non si dura a capire che scivolano nell’imperativo. Imperativo che, come una polla d’acqua ha necessità di erompere per non immanere. Chi non ha dentro di sé un piccolo spazio definibile “interiore” in cui custodire il misterioso qualcosa che, inspiegabilmente, abbiamo scoperto dentro di noi? Questo, di certo, non ci rende migliori ma costruisce l’intimo o sta come premessa di qualcosa che vorremmo “sentire” realizzato, o gustare pur avendo contorni sfumati.

Eppure si tratta di qualcosa di autentico anche se non garantisce nulla e spesso è fonte di scontentezza e malinconia o coscienza più profonda tanto da sconfinare in fattori di imprescindibile esigenza. Esigenza che per l’artista è elezione. Dovere, quindi, di non sottrarsi a quella pienezza che è obbligo di misura. Artista onesto, morale, correo nel metro quotidiano? Nient’affatto ma artista nella totalità della sua resa che è scienza senza l’avallo della scoperta, che è sentimento senza sentimentalismo, che è coscienza perché ormai uccide tutte le ipotesi per esprimersi senza arte, essendo egli, come la Trinità, padre, figlio e spirito di se stesso a cui deve tendere perché la sua ansia non diventi inutile, cacciandolo nella circonferenza dell’artista abortito dalla propria ignavia.

L’artista non può non essere complesso perché è impensabile che non patisca tutta la sete che non si può estinguere e quindi sta sempre sulla scia di un divenire che mai non si ripete ma scaglia con violenza inaudita i suoi voli sulle pareti dell’universo. Il suo tramonto è sorgere, la sua notte sangue dello zenit. Le sue paure sono distillate dall’incubo e la sua generosità froda il possesso. L’artista può solo dare perché è impossibile che riceva. Non è Dio ma è un dio. Un dio che Dio ha nascosto sotto le apparenze di un normale io.

Difetti e vizi sono superati dalla sua sofferenza. Senza sofferenza l’artista non esiste. Sono d’accordo con Proust quando afferma che l’arte è un fatto di visione, non di tecnica. Visione che esige sempre oneri e sudditanze terribili perché l’artista non è mai prono davanti a nessuno. Le apparenze non possono essere ricchezza. E’ affidato dal caso ingrato, al vituperio dell’anonimato anche quando è conosciuto perché è il tragico paradosso della bellezza. La conoscenza dell’arte è inesauribile e finisce nella consunzione chi realizza l’inesauribile. L’artista può essere eroe o imbelle. La sua anima è una miniera d’oro che non può abbassarsi a questi distinguo. Dunque l’arte e l’artista, oggi binomio che suona altamente ambiguo, sono il plasma necessario per la vita interiore. Senza la vita interiore la Storia dell’uomo diventa cronaca di bordello.

Non è riservato al castigo chi ha avuto in dono il dolore.